みなさん、こんにちは!

北海道は雪が降り始めて、冬が始まろうとしています。

そんな冬に入ろうとする11/15~11/17の3日間

国立日高青少年自然の家で『北海道アウトドアフォーラム』(以下、HOF)が開催されました。

国立 日高青少年自然の家

HOFが開催されてきた国立 日高青少年自然の家は、宿泊定員400名の宿泊研修施設で、北海道沙流郡日高町にある国立宿泊研修施設。学校利用の他、家族利用や学生の利用、一般や企業研修等にも利用可能です。研修室等での研修やクラフトなどの他、日高町の豊かな自然を活用した川下りや登山、ハイキングなどの体験ができる場所です。

日高ってどんな場所?

この自然の家がある場所は、令和6年6月25日(火)に、国内で35か所目の国立公園「日高山脈襟裳十勝国立公園」が新たに指定されました。

道内では7か所目の国立公園となり、道内での新たな国立公園の指定は、昭和62年の釧路湿原国立公園の指定以来、37年ぶりとなりました。

北海道中央南部に位置する日高山脈一帯、アポイ岳、豊似湖、襟裳岬やその周辺海域等が指定され、アポイキンバイなど固有種も多く自生している場所です。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/list/hidakasanmyaku-erimo-tokachi/

北海道アウトドアフォーラムとは

さて、HOFとは何ぞや?と思っていらっしゃると思います。

野外活動や野外教育、環境教育等に携わる民間団体が主体的に実施する集会の場を活用し、青少年の体験活動に係る情報の共有や指導技術の向上をはじめ、異業種間の協働による新たな取組の創出や広報チャンネルの拡大などを促し、体験活動のさらなる普及を図ることをねらいに、2015年11月に第 1 回目の「北海道アウトドアフォーラム」(主催:国立日高青少年自然の家)を開催しました。

(北海道アウトドアネットワークより引用 https://hokkaidooutdoor.jp/hof/)

つまり…

北海道でアウトドア業界に携わっている人、北海道というフィールドに興味を持っている人

アウトドア好きが集まって、それぞれが持っている知識などを交流を通して共有。

共に北海道のアウトドア業界を盛り上げていこう!

というニュアンスで合っているはず…

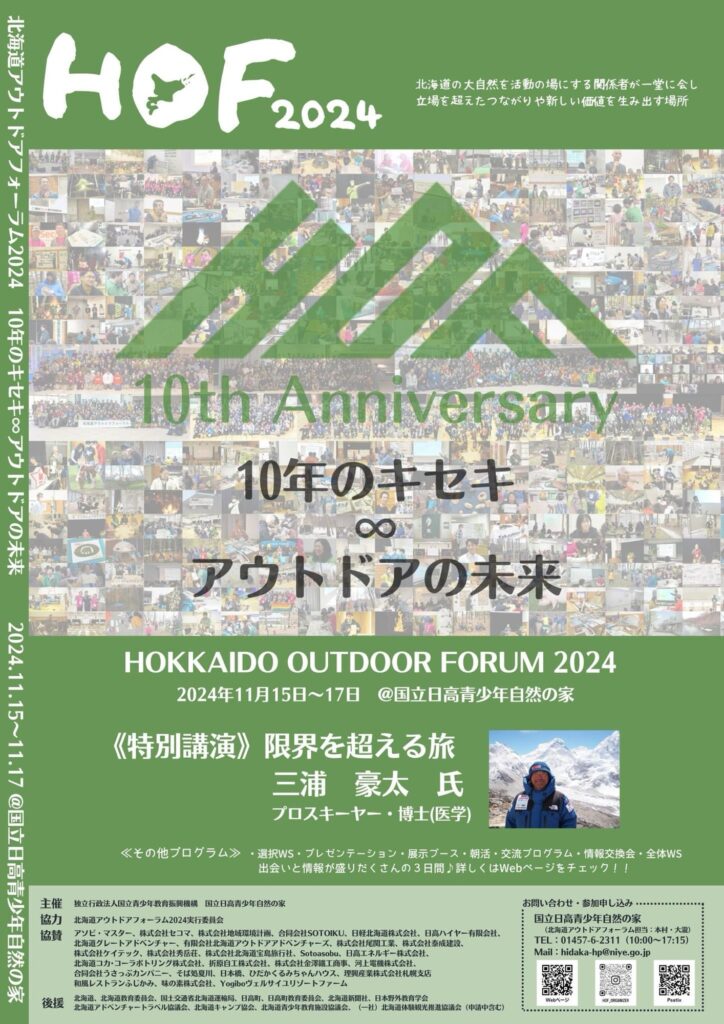

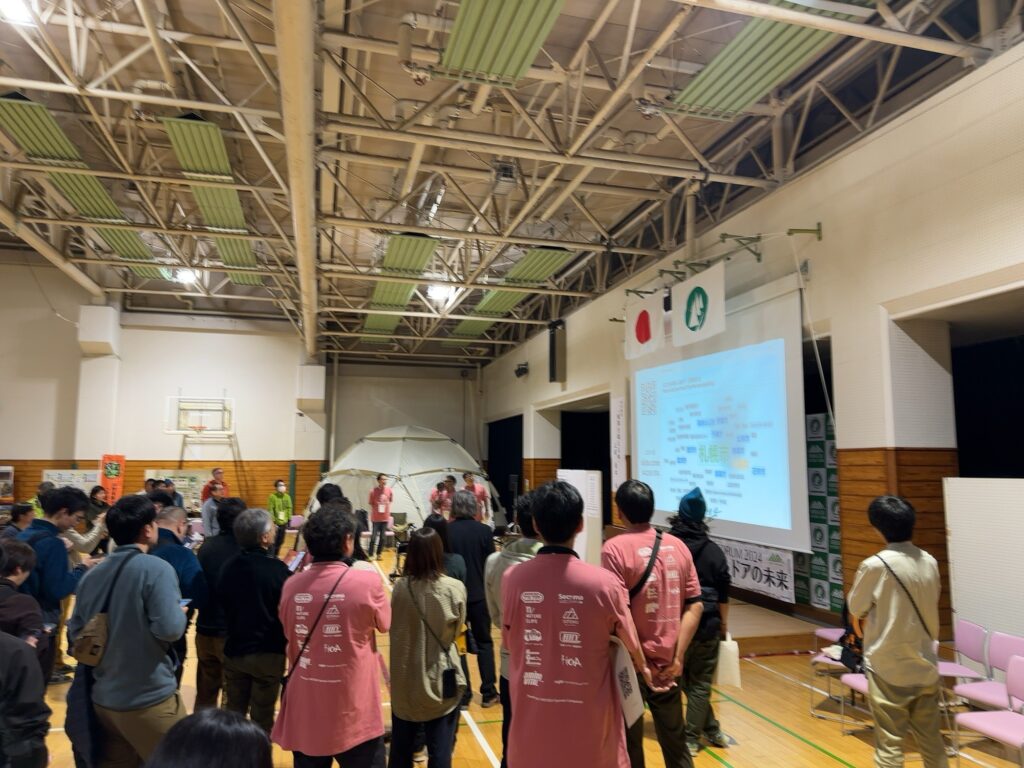

10th anniversary 10年のキセキ∞アウトドアの未来

そんな日高の地で開催されてきたHOFですが、2015年に第1回が開催され、コロナ禍にはオンライン開催を経て、今年10周年だったようです。

毎年参加されている方もいれば、都度都度参加する人も、初参加の人もいたようです。(僕はオンラインで1度参加しましたがオフラインは初でした)

HOFは3日間開催で、僕は3日目予定があったため、1・2日目のみの参加。

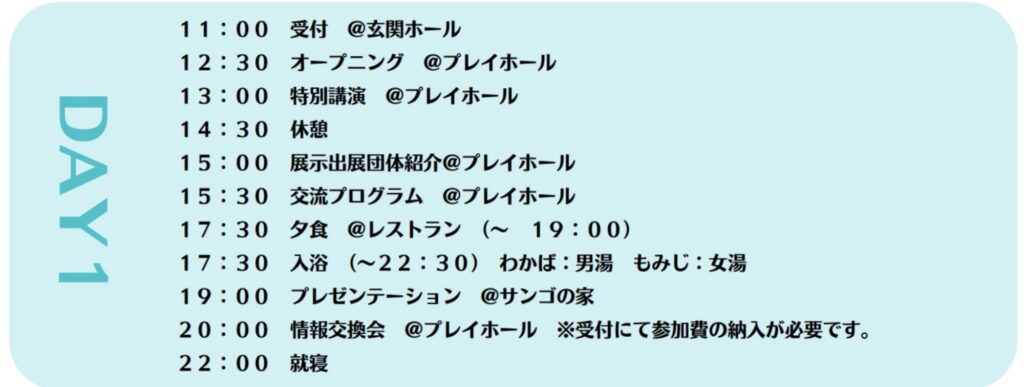

スケジュールとしてはこのような感じ。

割と予定びっしり入ってるんですよね笑

Day1

特別講演

1日目は特別講演として、プロスキーヤー・登山家として活躍していらっしゃる三浦豪太さんのお話で始まりました。

80歳でエベレスト登頂した三浦雄一郎さんの次男さん。失礼ながら、雄一郎さんは昔テレビでニュースになっていた時の記憶が薄らとある程度で、豪太さんのことは知りませんでした。

ご自身がスキーヤーとして活動していた時のお話や雄一郎さんとエベレスト登頂した時のお話などを聞くことができました。

交流プログラム

その後、交流プログラムとして、会場にいる方と名刺交換を数名させていただきました。

スマホを使って、どんな仕事をしていて、どこから来たのか、見える化したアンケートをしました。

参加者は自然ガイドしている方もいれば、調査会社の方・行政の方・supガイドの方など多種多様でした。

参加地域は空知含む道北方面は少なかったものの、札幌圏と開催場所でもある十勝・日高エリアが多かったです。道外からいらした方や海外国籍の方も6名ほどいらしていました。

プレゼンテーション

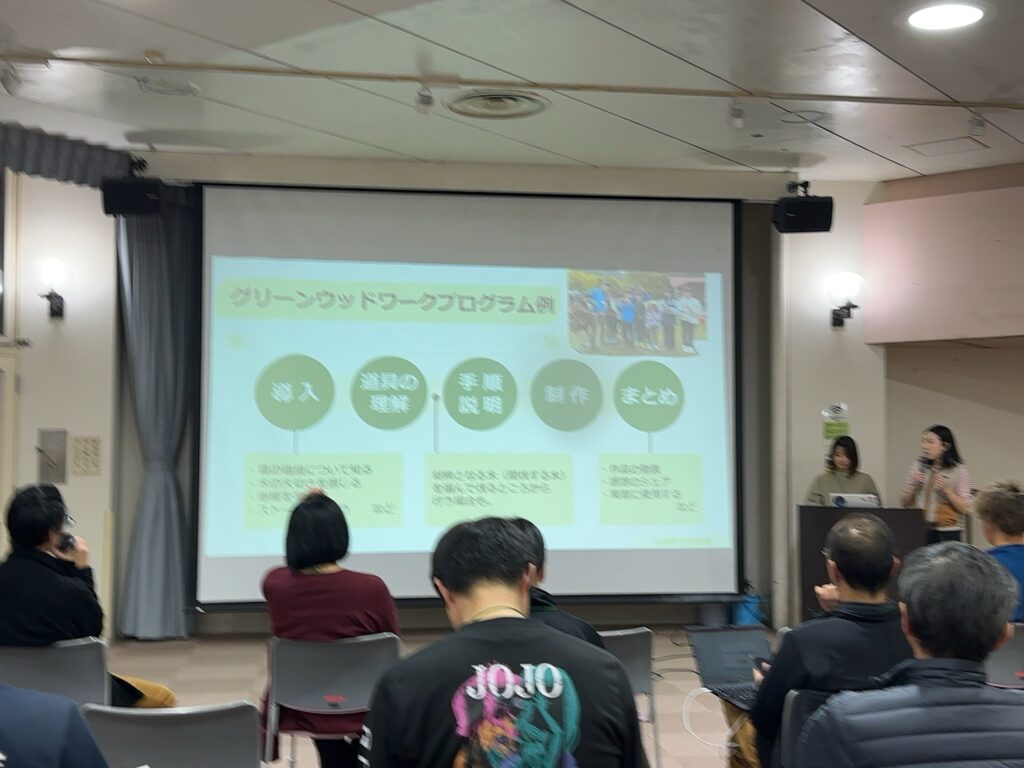

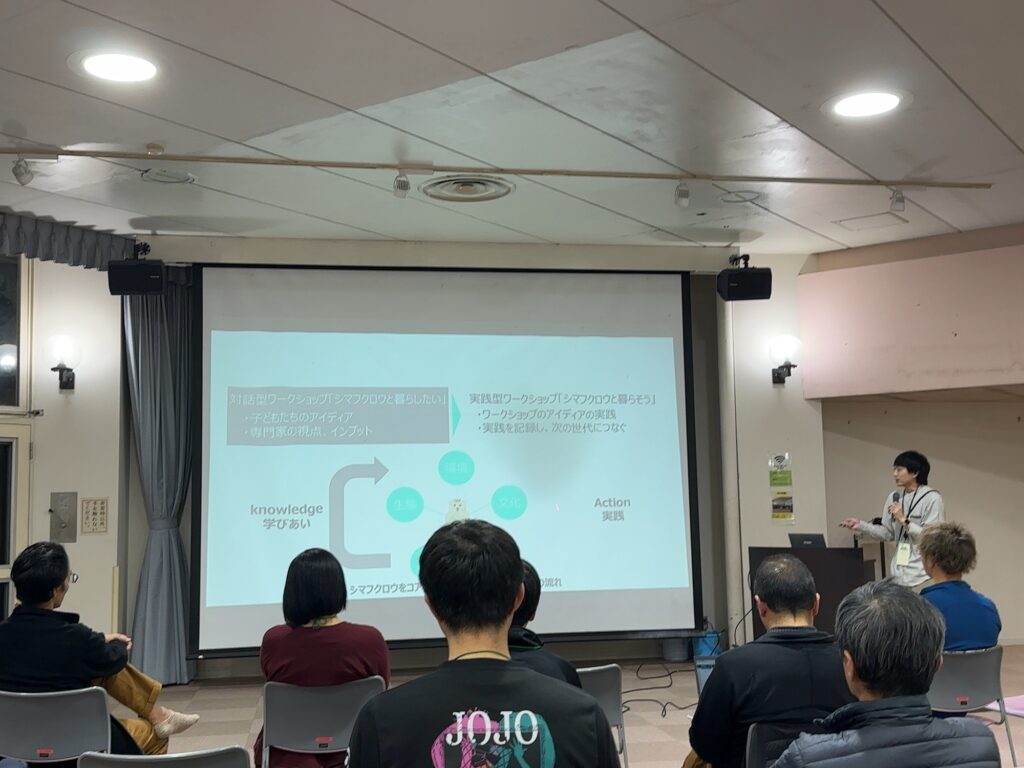

夕食・入浴を済ませた後は、3つの参加事業者からどのようなことを今しているのかプレゼンがありました。

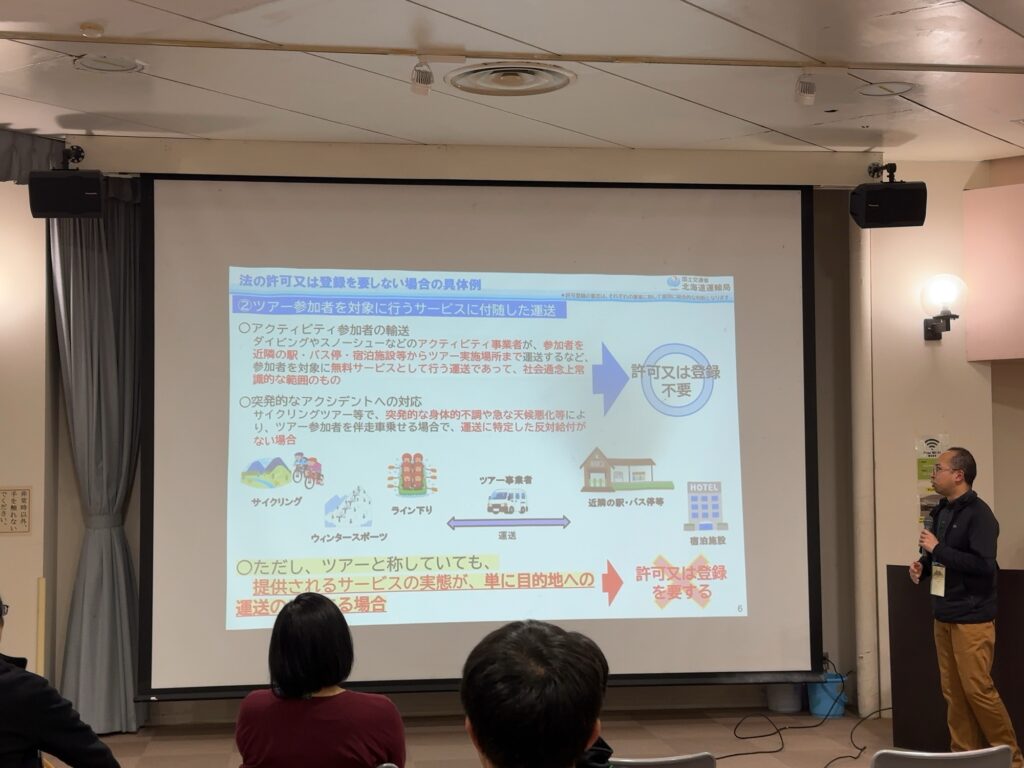

中でも、皆さんが興味を抱いていたのは画像三枚目 ガイド時の運送について。

僕自身も今年ガイドを試運転させていただいた時に、道の駅集合にして、お客様を乗せて雨竜沼ゲートパークに向かいました。

この時に運送代として別料金を徴収するのは❌。しかし、ガソリン代(実費)として徴収するのはあり。といった法律的にややこしい部分を運輸曲の方が実際に紹介してくださいました。

法律周りは守らなければいけないことではあるものの、言葉も難しく書かれていて、中々分かりにくいことが多いのが現状。そのため、質問が止まりませんでした笑

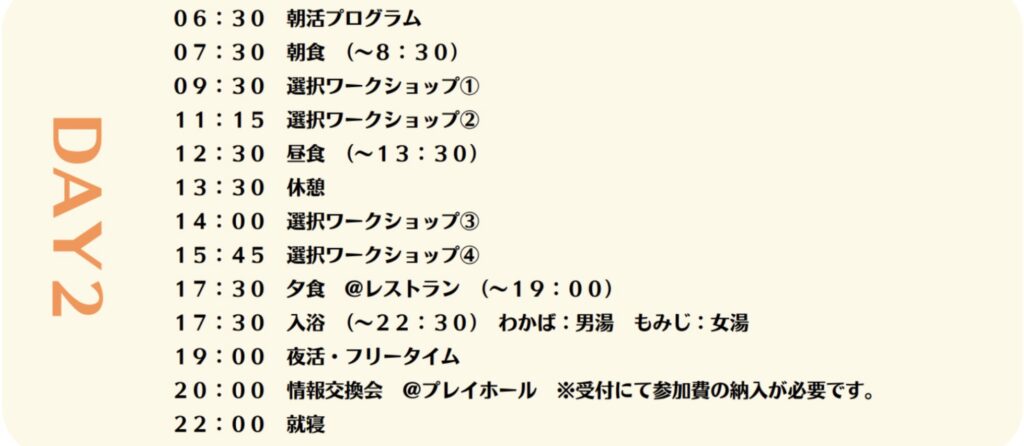

Day2

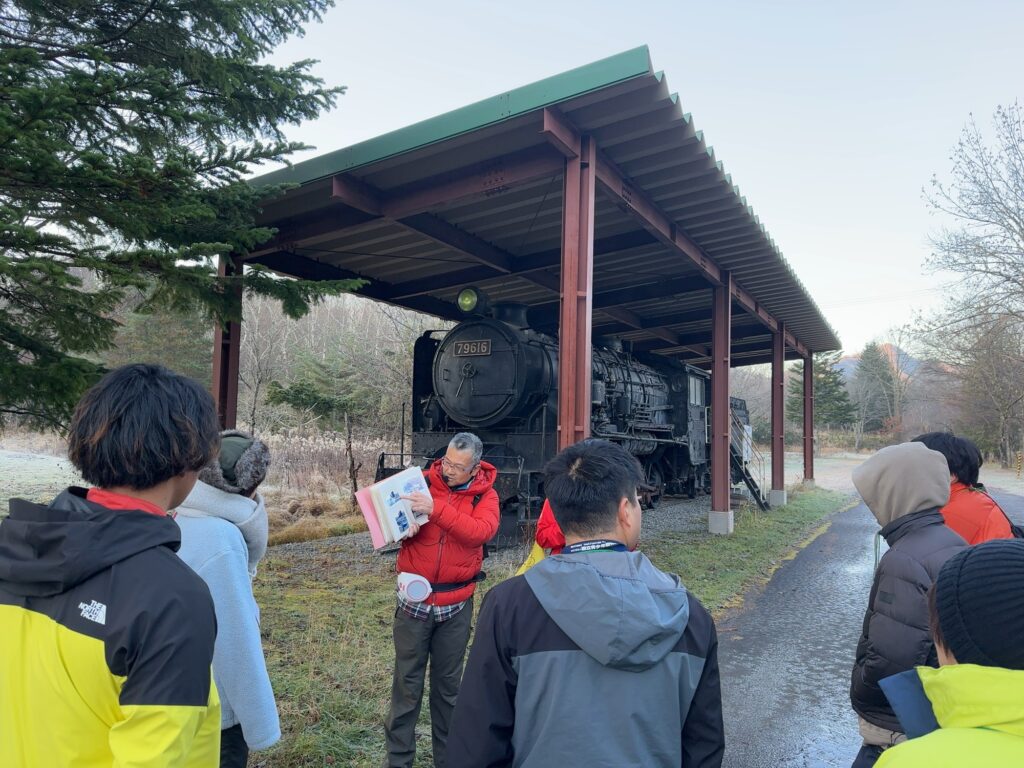

朝活

2日目は『朝活』と題して、自由参加型のWS(ワークショップ)に6:30集合で参加してきました。

青少年自然の家周辺を日高町役場の方が『ひだからガイド』として実際に行っているものを体験させていただきました。

この「ひだから」というのは「日高の宝」を組み合わせた言葉。何も無いと言われてきた日高。日高には豊かな自然がある。それは宝だ!といった背景で始まったそうです。

選択ワークショップ①・②

選択ワークショップでは、「ガイドをする上でのバリア(障壁)は?」と題したところに参加してきました。

マインド的な話かと思っていましたが、物理的なバリア。つまり身体障害者をガイドする時どうする?というワークショップでした。

雨竜沼湿原で置き換えると、アクセスが悪い上にがっうり登山を要するため、身体障害がある方来ることはほとんどないと思います。しかし、自然公園などでは、そうもいかないですよね。

今回は支笏湖でカヌーを行っている事業者の事例紹介も交えながら、難病のある子ども達や車椅子の事たちがカヌーを体験する際のお話を聞きました。

その後、2つの実践ワークをしました。

1つ目は目が不自由な方を夜の森にフクロウ観察に来た想定で案内。

4人にずつに別れて、僕のいた班は「図鑑」を用いて、目が見えなくても想像できるようにイメージの擦り合わせをしてから、大きさや鳴き声はこういう感じです!と想像を膨らませました。(あくまで図鑑に乗っている情報だけ)

もう1つの班は「鳴き声」を用いて、フクロウの鳴き声の違い(求愛や警戒音)で、どういう動物か紹介していました。

ちなみにもう1つ「羽」を用いて案内するという選択肢もありました。

こちらは図鑑に載っている情報でフクロウは白色で〜と話してしまいましたが、振り返りで生まれつき目が不自由な方か色の認識ができていないかも。という話を聞いて、『ガイドする』ということの難しさを感じました。また五感があることの幸せも。

2つ目は車椅子に乗った方をどこまでカヌーのある場所まで運ぶか、どうやってカヌーに乗せるか。

実際にやってみてですが、まず結論から言うと、大の大人4人がかりで移動しました。

これは車椅子利用者の方が斜めになってしまわないことや転倒を考えて、この人数で行いました。

身体障害があるということは、注意しなければいけないことも増えるのは仕方ないこと。実際にやってみると、何も考えずにやっていたこともしっかり考える必要があるということで大変でした。

また、男4人で囲ったため、利用者がびびってしまう、怖がらないように声掛け大切だよね。様々な意見が飛び交いました。

身体障害がなくても通ずることは沢山あって、相手のことを知ること、声かけをして打ち解け合うことは、どのような相手・どのようなシチュエーションでも必要ですよね。

選択ワークショップ③・④

午後からのワークショップでは、野外で観察した動植物をどのように記録していくか。というものに参加しました。

今はこんな時代なので、スマホで撮影すると位置情報が落ちるかつ種同定もある程度してくれる「iNaturalist」というアプリを紹介していただきました。

位置情報が落ちると、例えば何かの工事でここにはどういう種が生息していて、保護するべき場所なのか。という選定材料となります。

反面、希少種の生息域を公開してしまうおそれもあるため、どの情報をオープンにするか慎重にならないといけない部分もあるでしょう。

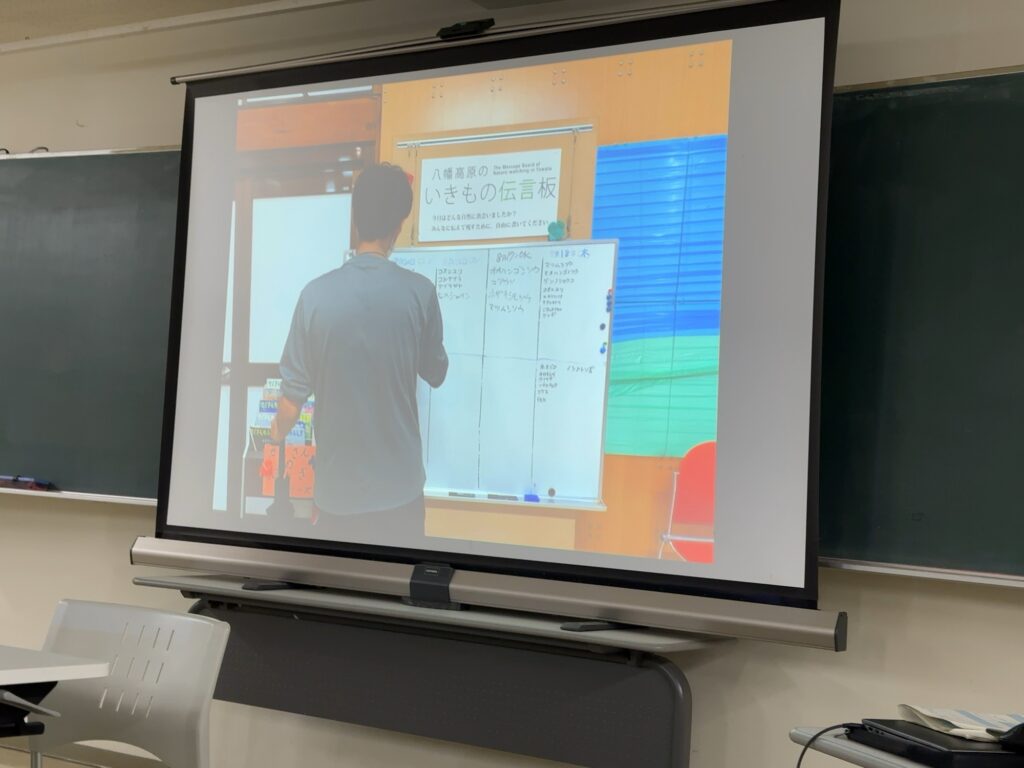

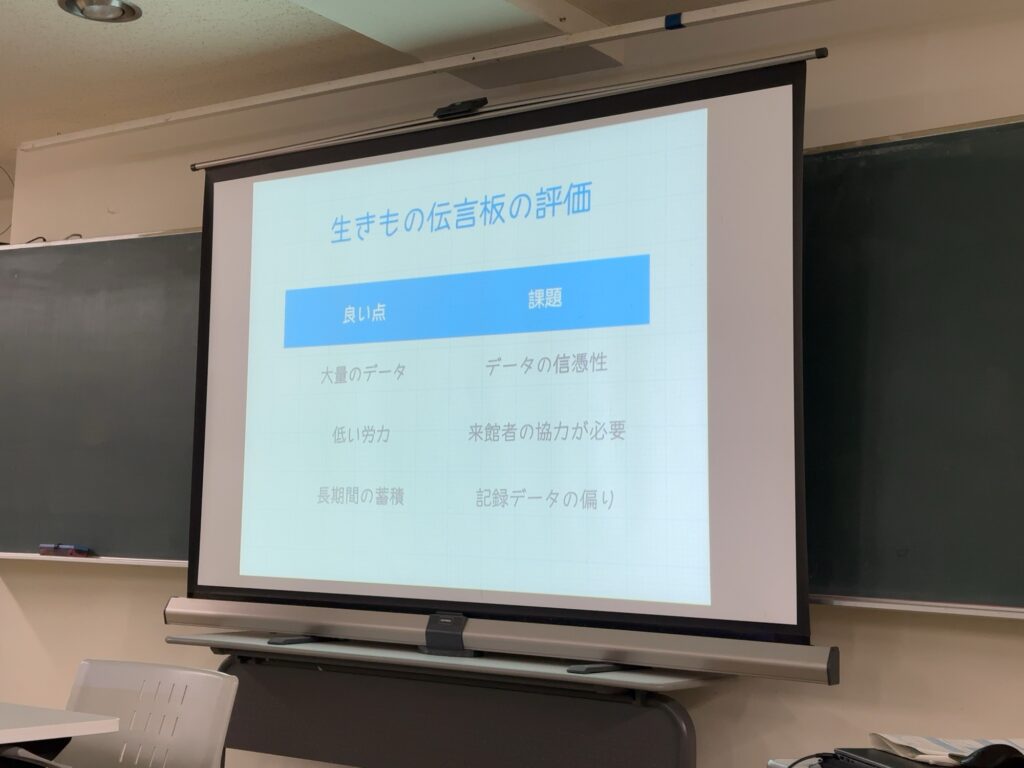

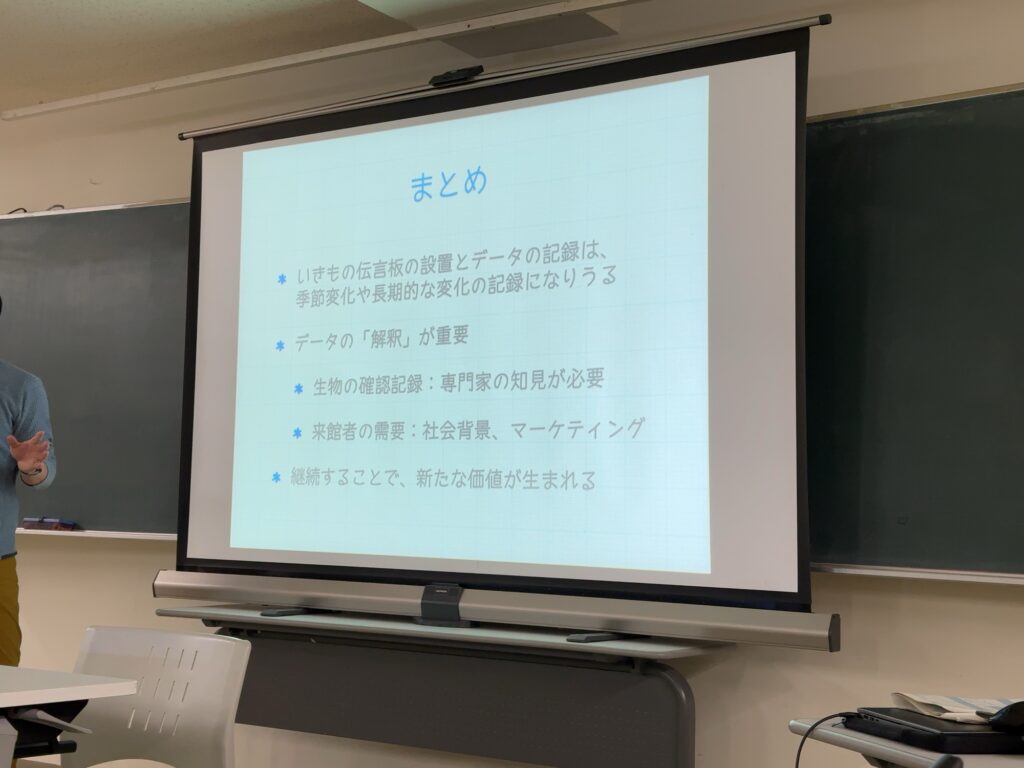

施設内に戻ってきて、お勉強タイム。

以前施設で「生きもの伝言板」(お客さんに観察した動植物を記入してもらう)をご紹介いただきました。

信憑性に懸念はあるものの、施設担当者が24時間監視できるわけではないので、気づかない発見などもあったそうです。

これは湿地センターでもよく見かけるもので、雨竜でも工夫して出来ないかな…と考えてしまいました。

なんせ専門職の人がいないこともあり、リアルタイムでこれ咲いてました!という情報がほぼないのです。僕も更新はしてますが、ラグは出てしまいますし、直近直近の情報があると登山者も「これ見れそう!」と期待感をもって散策することが出来ますよね。

交流会

さて、午後のワークショップも終わり夕食・入浴を済ませて、2日目の交流会です。

今回初参加の僕からすると、ワークショップで少し面識も増えたため、やっと2日目の交流会で打ち解けて話せた感じがありました。

参加者の中にウチダザリガニの駆除をしている方がいて、冷凍したウチダさんを差し入れしてくださいました。

大学のゼミ活動時にウチダザリガニの調査をやっていので、チャーハンや味噌汁にして食べた記憶があったので、懐かしく感じました。

今回採った場所は水が綺麗な場所だったらしく、全然臭みがなく美味しくいただけました。

ウチダザリガニは普通に美味しい甲殻類です。(可食部は少ないですが…)しかし、それを利用してビジネスにしてしまうと、資源が底をついてきた時にしっかり終われることができるのか。資源がなくなるの困るから「繁殖活動」に繋がらないか。そういったことを考えると、利用は好きじゃないと先生がよく言っていました。

勿体ないを利用するのは悪いことではないし、僕も大賛成です(こっぱちょすですね!)

しかし、先生の言う通り、繁殖に繋がってしまうと困るということで「特定外来生物」にしてされているのがウチダザリガニ。ここが自然と関わる上で難しい問題です。

(ウチダザリガニは特定外来生物です。許可のない捕獲や移動は禁止されています。)

終わりに

僕は3日目に予定があったので、交流会へ参加して帰宅させていただきました。

あっという間の2日間で、今回繋がった方々とお仕事したり、どこかでまたお会い出来る日があったら嬉しいなーと思います。